채무자회생법은 원칙적으로 조세채권을 일반채권과 동등하게 취급하고 있으므로, <회생절차 개시 전에 생긴 원인>으로 생긴 조세채권은 통상의 재산상의 청구권과 마찬가지로 회생채권으로 취급되고 <회생절차 개시 이후의 원인으로 생긴 조세채권은 공익채권으로 취급된다(제118조제1호).

따라서 회생채권인 조세채권은 다른 회생채권과 마찬가지로 신고가 필요하고(제156조제1항) 개별적인 권리행사가 금지되며, 회생계획에 의하여만 변제받을 수 있고(제131조 본문) 회생계획에 따라 감면이 이루어질 수도 있다(제140조, 다만 제3항에서 조세감면 등에 대해 징수권자의 '동의'을 요함).

이와 같이 <회생절차 개시 전에 생긴 원인>으로 생긴 조세채권은 회생채권이 되고, <회생절차 개시 후에 생긴 원인>으로 생긴 조세채권은 공익채권이 되는데, 이를 나누는 기준은 조세채권의 부과시기가 아니라 <조세채권의 성립시기>라는 것이 판례의 태도이다.

|

<대법원 1985. 1. 22. 선고 83누279 판결>

조세채무는 법률이 정하는 과세요건이 충족되는 때에는 그 조세채무의 성립을 위한 과세관청이나 납세의무자의 특별한 행위가 필요없이 당연히 자동적으로 성립하는 것(이다).

<대법원 1981. 12. 22. 선고 81누6 판결>

정리회사에 대한 조세채권이 회사정리법상의 정리채권(현행법상 회생채권)이 되는가 혹은 공익채권이 되는가는 회사정리절차 개시결정 전에 그 조세채권이 성립(법률에 정한 과세요건이 충족)되었는가의 여부를 기준으로 하여 결정된다.

|

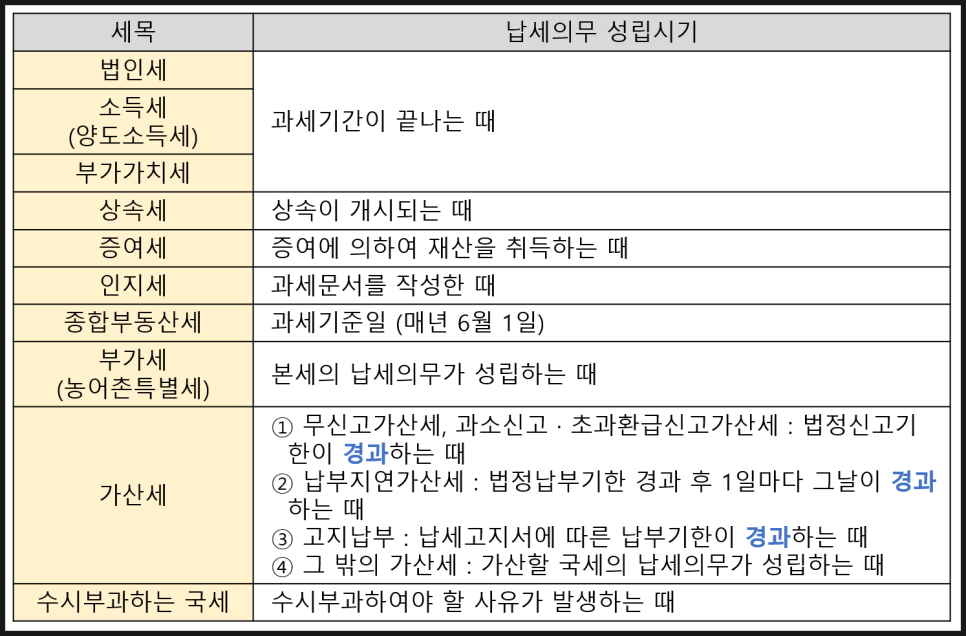

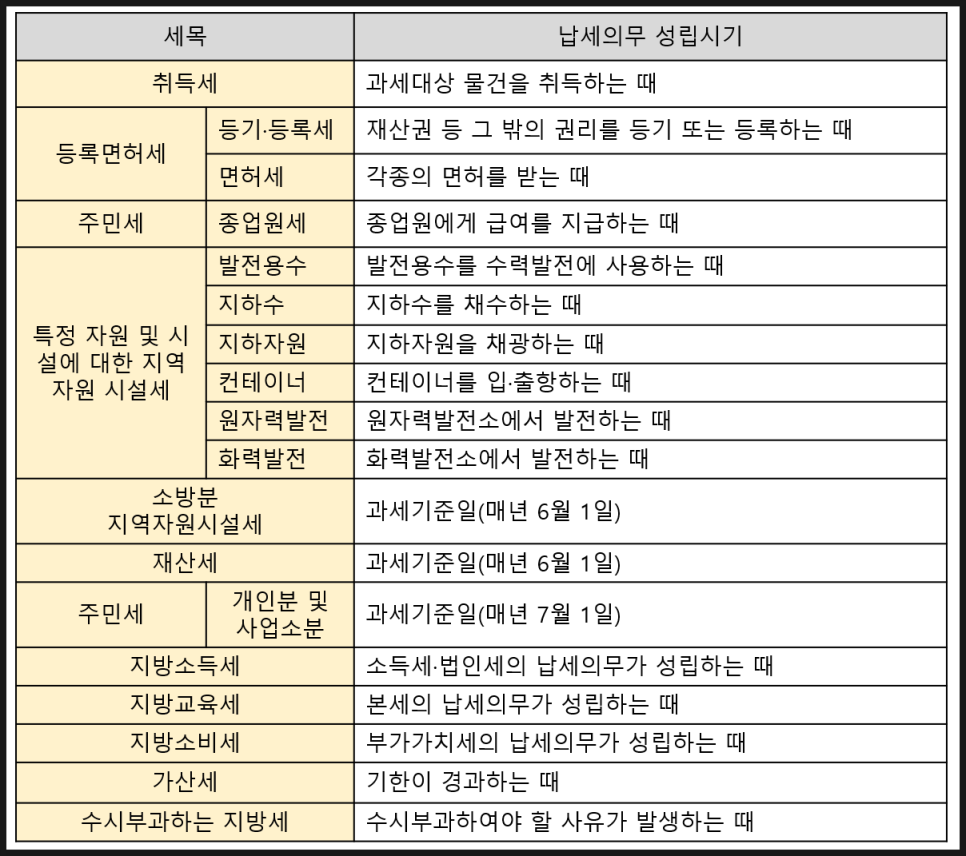

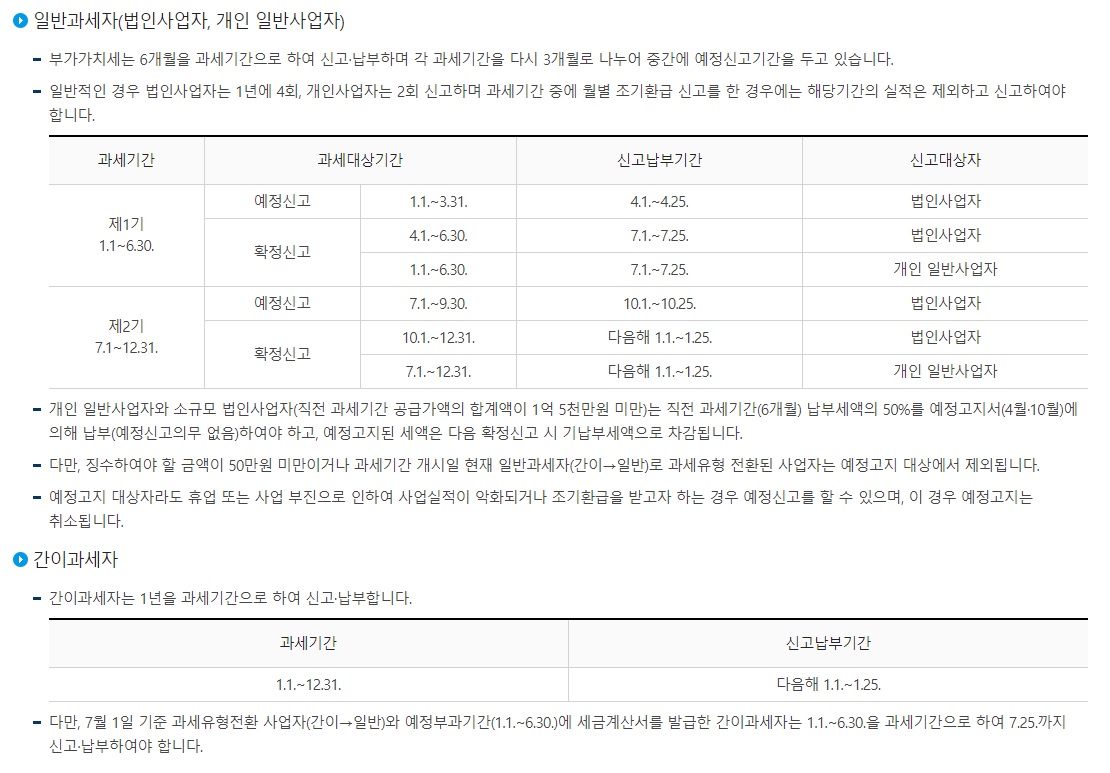

조세채권의 성립이란 법률이 정한 과세요건을 충족하여 납세의무가 추상적으로 발생하는 것을 말하는데(이후 과세관청의 과세부과나 납부의무자의 신고에 의하여 구체적으로 확정됨), 이는 국세기본법 제21조, 지방세기본법 제34조에 따라 아래의 그림과 같이 정리할 수 있다.

결국 각 조세채권은 ①<회생절차 개시 이전>에 위 기준에 따라 <납세의무가 성립>되었으면 '회생채권'으로, ②위 기준에 따른 <납세의무의 성립>이 <회생절차 개시 이후>인 경우에는 '공익채권'으로 취급하게 되는 것이다.

따라서 회생절차 개시 이후에 조세가 부과되었다 하여도, 그 성립시기가 회생절차 개시 이전이라면 조세채권은 회생채권으로 취급하여야 한다.

|

<채무자회생법>

제118조(회생채권) 다음 각호의 청구권은 회생채권으로 한다.

1. 채무자에 대하여 회생절차개시 전의 원인으로 생긴 재산상의 청구권

2. 회생절차개시 후의 이자

3. 회생절차개시 후의 불이행으로 인한 손해배상금 및 위약금

4. 회생절차참가의 비용

제179조(공익채권이 되는 청구권)

①다음 각호의 어느 하나에 해당하는 청구권은 공익채권으로 한다.

9. 다음 각목의 조세로서 회생절차개시 당시 아직 납부기한이 도래하지 아니한 것

가. 원천징수하는 조세. 다만, 「법인세법」 제67조(소득처분)의 규정에 의하여 대표자

에게 귀속된 것으로 보는 상여에 대한 조세는 원천징수된 것에 한한다.

나. 부가가치세ㆍ개별소비세ㆍ주세 및 교통ㆍ에너지ㆍ환경세

다. 본세의 부과징수의 예에 따라 부과징수하는 교육세 및 농어촌특별세

라. 특별징수의무자가 징수하여 납부하여야 하는 지방세

|

다만, 채무자회생법 제179조 제1항 제9호는 성립시기로 보았을 때 회생채권에 해당할 수 있지만 정책적 목적에 따라 '공익채권'으로 취급하는 조세채권을 열거하고 있다.

공익채권인 조세채권은 회생절차에 의하지 않고 수시로 변제받을 수 있고(제180조 제1항), 회생채권과 회생담보권에 우선하여 변제받을 수도 있다(제180조 제2항).

그런데 채무자회생법이 예외적으로 회생절차개시 전에 성립한 조세채권에 대하여 공익채권으로 인정하는 기준인 <납부기한>을 ①법정납부기한(국세의 종목과 세율을 정하고 있는 법률 등에서 정한 기한, 국세징수법 제2조)으로 보아야 할 것인지, ②지정납부기한(관할 세무서장이 납부고지를 하면서 지정한 기한)으로 보아야 할 것인지 견해가 대립되었고, 이에 대하여 대법원은 '채무자회생법 제179조제1항제9호에서 규정하는 납부기한은 <법정납부기한>을 의미하는 것'이라고 판단하였다.

|

<대법원 2012. 3. 22. 선고 2010두27523 전원합의체 판결>

[다수의견] 다수 이해관계인의 법률관계를 조절하는 회생절차의 특성상 회생채권과 공익채권은 객관적이고 명확한 기준에 의하여 구분되어야만 한다. 그럼에도 만일 구 채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 ‘채무자회생법’이라 한다) 제179조 제9호의 ‘납부기한’을 법정납부기한이 아닌 지정납부기한으로 보게 되면, 과세관청이 회생절차개시 전에 도래하는 날을 납부기한으로 정하여 납세고지를 한 경우에는 회생채권이 되고, 납세고지를 할 수 있었음에도 이를 하지 않거나 회생절차개시 후에 도래하는 날을 납부기한으로 정하여 납세고지를 한 경우에는 공익채권이 될 터인데, 이처럼 회생절차에서 과세관청의 의사에 따라 공익채권 해당 여부가 좌우되는 결과를 가져오는 해석은 집단적 이해관계의 합리적 조절이라는 회생절차의 취지에 부합하지 않고, 조세채권이 갖는 공공성을 이유로 정당화되기도 어렵다. 따라서 채무자회생법 제179조 제9호가 규정하는 납부기한은 원칙적으로 과세관청의 의사에 따라 결정되는 지정납부기한이 아니라 개별 세법이 객관적이고 명확하게 규정하고 있는 법정납부기한을 의미하는 것으로 보아야 한다.

|

따라서 채무자회생법 제179조 제1항 제9호에 해당하는 조세채권의 경우 회생절차 개시 이전에 성립하였다고 하여도 회생절차 개시 당시에 그 '법정납부기한'이 아직 도래하지 않았다면 이를 회생절차상 공익채권으로 취급하게 된다.

이와 관련하여 실무상 특히 문제되는 것이 <부가가치세>인데, 부가가치세는 일반적으로 ㉠'과세기간이 종료' 하는 때, ㉡'예정신고기간이 종료'하는 때, ㉢'수시부과 할 사유가 발생'하는 때 납세의무가 성립한다.

예컨대 만약 '1기분 부가가치세' 예정신고기간(1. 1.~3. 31.)이 경과하여 '부가가치세 예정신고분에 대한 조세채권이 성립'한 이후에 법인회생개시결정이 ㉠4. 10. 내려졌다면, 아직 법정납부기간(4. 25.)이 경과하지 않았으므로 '1기분 부가가치세 예정신고분에 대한 조세채권'은 채무자회생법 제179조 제1항 제9호에 따라 '공익채권'이 되지만, ㉡4. 30. 내려졌다면, 이미 법정납부기간(4. 25.)이 경과한 이후이므로 '1기분 부가가치세 예정신고분'에 대한 조세채권은 '회생채권'이 된다.

이와 관련하여 <4대 보험료>는 채무자회생법 제179조 제1항 제9호 가목이 적용되지 않는다('원천징수하는 조세'라고 규정하고 있고 '조세 등'이라고 규정하지 않음)는 점에 주의하여야 한다.

<4대 보험료>는 일반 원칙에 따라 ㉠회생절차개시 전에 성립한 경우에는 회생채권, ㉡회생절차개시 이후에 성립한 경우에는 공익채권으로 취급하며 채무자회생법 제179조 제1항 제9호 가목의 예외는 인정되지 않는다.

'ㅇ기업회생 > ㅡ기업회생 실무' 카테고리의 다른 글

| 임대인의 법인회생과 임대차계약 (0) | 2024.03.19 |

|---|---|

| 사해행위취소소송과 수익자 등의 법인회생 (0) | 2024.03.08 |

| 워크아웃과 기업회생 (0) | 2024.02.02 |

| 출자전환과 보증채무의 소멸범위 (1) | 2024.01.18 |

| 출자전환과 채권자의 대손 처리 (0) | 2024.01.15 |